Перелом предплечья по мкб 10. Перелом предплечья

Трудоспособность восстанавливается через 6-8 нед. В остальных случаях тру диться разрешают через 8-10 нед.

ПЕРЕЛОМ ВЕНЕЧНОГО ОТРОСТКА ЛОКТЕВОЙ КОСТИ Этиология, механизм травмы

Встречают редко. Причиной возникновения, как правило, становится непрямой механизм травмы - падение на разогнутую руку или резкое сокращение плечевой мышцы, при котором происходит отрыв фрагмента венечного отростка.

Осмотр и физикальное обследование

Беспокоят боль и ограничение сгибания в локтевом суставе, который умерен но увеличен в размерах из-за отёка и кровоизлияния. При пальпации передней поверхности плечелоктевого сустава определяют болезненность. Активные и пас сивные движения в локтевом суставе ограничены, особенно в сторону сгибания. Ротация предплечья безболезненна.

Лабораторные и инструментальные исследования

Очень важное место в диагностике переломов венечного отростка занимает рентгенография.

Консервативное лечение

Если смещение отсутствует или оно минимальное, больным накладывают гип совую повязку, не отличающуюся от таковой при переломе локтевого отростка, сроком на 2-3 нед. Назначают курс восстановительного лечения. Следует избегать массажа сустава и ранних форсированных движений.

Хирургическое лечение

При значительных смещениях отломка (что бывает редко) или блокадах локтевого сустава больных направляют в стационар для оперативного лечения. Крупные отломки подшивают к материнскому ложу хромированным кетгутом, капроном или лавсаном. Мелкие фрагменты, блокирующие движения в локтевом суставе, удаляют. Затем показана иммобилизация постоянной гипсовой лонгетой на 2-3 нед, после этого съёмной - на 2-3 нед.

Приблизительный срок нетрудоспособности

После консервативного лечения трудоспособность восстанавливается через 4- 6 нед. После хирургического лечения труд разрешают через 6-8 нед.

Переломы тела костей предплечья

КОД ПО МКБ-10

552.2. Перелом тела [диафиза] локтевой кости.

552.3. Перелом тела [диафиза] лучевой кости.

552.4. Сочетанный перелом диафизов локтевой и лучевой костей.

АНАТОМИЯ

Предплечье состоит из двух костей: лучевой и локтевой. Каждая из них имеет тело, проксимальный и дистальный концы. Проксимальные концы костей пред плечья участвуют в образовании локтевого сустава. Тело подразделяют на верх нюю, среднюю и нижнюю трети. Дистальный конец локтевой кости заканчивается головкой локтевой кости, на которой с внутренней стороны и несколько кзади располагается шиловидный отросток. Дистальный конец лучевой кости расширен

ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ |

и образует суставную поверхность для сочленения с костями запястья. Наружный край дистального конца лучевой кости несколько выстоит и называется шиловид ным отростком.

Кости предплечья покрыты мышцами, их делят на три группы: переднюю, лате ральную и заднюю.

Передняя группа мышц имеет четыре слоя.

Первый слой состоит из круглого пронатора, лучевого сгибателя запястья, длинной ладонной мышцы и локтевого сгибателя запястья.

Второй слой представлен поверхностным сгибателем пальцев.

В третий слой входят глубокий сгибатель пальцев и длинный сгибатель большого пальца.

Четвёртым слоем служит квадратный пронатор.

Латеральная группа мышц состоит из плечелучевой мышцы и длинного и короткого разгибателей кисти.

Задняя группа мышц имеет два слоя.

Поверхностный слой состоит из локтевого разгибателя запястья, общего разгибателя пальцев и разгибателя мизинца.

Глубокий слой представлен супинатором, длинной мышцей, отводящей большой палец кисти, коротким и длинным разгибателями большого паль ца кисти и разгибателем указательного пальца кисти.

КЛАССИФИКАЦИЯ

Диафизарные переломы предплечья включают переломы обеих костей или же изолированные повреждения локтевой и лучевой. По уровню нарушения целост ности различают переломы верхней, средней и нижней трети костей предплечья.

ПЕРЕЛОМЫ ОБЕИХ КОСТЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ Код по МКБ-10

S52.4. Сочетанный перелом диафизов локтевой и лучевой костей.

Этиология, механизм травмы, клиническая картина

Смещения бывают по длине, ширине, под углом и ротационные. Смещение по ширине происходит под действием механизма травмы, по длине - за счёт тяги всего мышечного футляра предплечья, под углом - в результате механизма трав мы и сокращения превалирующих сгибателей и радиальной группы мышц, кото рые оказываются сильнее своих антагонистов. Наиболее сложными представля ются смещения по оси. Степень ротации зависит от уровня перелома обеих костей или лучевой кости и воздействия антагонических групп мышц на отломки. Если перелом произошёл в верхней трети предплечья, ниже места прикрепления супи наторов, но выше прикрепления круглого пронатора (рис. 7-15), то центральный отломок будет максимально супинирован, а периферический - максимально пронирован. Ротационное смещение отломков превышает 180°. Другой уровень пере лома - когда линия излома проходит ниже прикрепления круглого пронатора. При этом центральный отломок занимает положение, среднее между супинацией и пронацией, так как сила мышц, вращающих предплечье в ладонную и тыльную стороны, уравновешивается. Периферический отломок пронирован под действием квадратного пронатора.

Показания к госпитализации

Больных с диафизарными переломами костей предплечья госпитализируют.

Консервативное лечение

При отсутствии смещения отломков лечение заключается в анестезии места перелома 1% раствором прокаина в количестве 20-30 мл и фиксации конечное-

ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ |

Рис. 7-15. Схема уровней переломов костей предплечья по отношению к его ротаторам.

ти циркулярной гипсовой повязкой от средней трети плеча до головок пястных костей. Положение конечности: при высоких переломах предплечье супинируют, при переломах на границе средней и нижней третей предплечью придают среднее положение между супинацией и пронацией. Сгибание в локтевом суставе состав ляет 90°, в лучезапястном - тыльное разгибание до угла 30°, пальцы в положении охвата теннисного мяча. Продолжительность постоянной иммобилизации - 8- 10 нед, съёмной - 1-2 нед.

При переломах костей предплечья со смещением отломков производят закры тую репозицию. Она может быть как ручной, так и аппаратной. Для облегчения сопоставления отломков используют аппараты Соколовского, Иванова, стол Каплана, Н.И. Милешина (рис. 7-16).

Под местной анестезией после растяжения и ротационной установки отлом ков (в зависимости от уровня перелома) хирург руками сопоставляет концы повреждённых костей. Не ослабляя тяги, накладывают корытообразную лонгету от средней трети плеча до головок пястных костей в положении, достигнутом репозицией. Выполняют контрольную рентгенограмму. Если репозиция удалась, повязку превращают в циркулярную. При массивном отёке лонгету можно оста вить на 10-12 дней до его спадения, а затем наложить циркулярную гипсовую повязку. Обязателен рентгенологический контроль! Его всегда выполняют после спадения отёка (независимо от того, будут или нет заменять повязку), чтобы не пропустить вторичное смещение отломков. Срок постоянной иммобилизации составляет 10-12 нед, съёмной - 24 нед.

358 ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ

Рис. 7-16. Приспособления для репозиции костей предплечья: аппарат Соколовского (а), аппарат Милешина (б), стол Каплана (в).

Хирургическое лечение

Оперативное лечение заключается в открытой репозиции костей предплечья, которую выполняют из двух самостоятельных разрезов над местом перелома луче вой и локтевой костей. Обнажают отломки и фиксируют их избранным способом. Внутрикостную фиксацию чаще выполняют штифтами Богданова. Один стержень вбивают в костномозговой канал центрального отломка локтевой кости до выхо да его под кожей в области локтевого отростка. Кожу надсекают. Отломки сопо ставляют, штифт ретроградно вбивают в периферический отломок. На тыльной поверхности дистального конца лучевой кости после небольшого дополнитель ного разреза кожи просверливают канал, через который внедряют стержень до выхода из конца периферического отломка. Производят репозицию и остеосинтез, углубляя штифт в центральный отломок. При накостной фиксации наиболее часто применяют разнообразные пластинки (рис. 7-17).

После оперативного лечения любым из способов необходима внешняя иммо билизация. Накладывают гипсовую лонгету, через 10-12 дней её превращают в циркулярную гипсовую повязку. Срок постоянной иммобилизации 10-12 нед, съёмной - 1-2 нед.

Представленную схему оперативного лечения до последнего десятилетия счита ли классической. Не совсем хорошие результаты лечения вынудили травматологов более глубоко изучать биомеханику имплантатов, технику их внедрения, недо статки зависимости от иммобилизации и многое другое. Наука далеко шагнула вперёд. Однако не все отошли от традиционных способов лечения. Одни - в силу слабой оснащённости периферийных лечебных учреждений, другие, по-видимому, пытаются произвести «переоценку ценностей».

Так, Holmenschlager F. и соавт. (1995) провел серию операций остеосинтеза костей предплечья пучками спиц, по три в каждую кость (причём спицы разной длины), и получил хорошие результаты.

Но всё же интрамедуллярный блокируемый остеосинтез штифтами и (особен но) накостный остеосинтез пластинами LCP и PC-Fix становятся методом выбора

ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ |

Рис. 7-17. Остеосинтез костей предплечья штифтами Богданова (а), пластинками (б), блокируемы ми штифтами (в).

в лечении диафизарных переломов предплечья. Пластины с блокируемым винтом и угловой стабильностью фиксируют 6 винтами (по 3 выше и ниже перелома). Остеосинтез начинают с лучевой кости. При завершении операции фасцию не ушивают и даже рассекают вдоль во избежание развития ишемической контрак туры Фолькмана. Устанавливают дренаж через контрапертуру на 2 сут. Внешняя иммобилизация не нужна.

При многооскольчатых открытых переломах костей предплечья целесообразно применение спицевых и стержневых аппаратов внешней фиксации.

Приблизительный срок нетрудоспособности

После переломов без смещения к труду приступают через 10-12 нед с момента травмы. В остальных случаях трудоспособность восстанавливается через 1216 нед.

ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПЕРЕЛОМЫ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ Код по МКБ-10

S52.3. Перелом тела [диафиза] лучевой кости.

Изолированные переломы лучевой кости сложнее в клинической диагности ке, чем повреждения обеих костей. Сохранившаяся локтевая кость препятствует грубой деформации предплечья и нарушению функций. Сохраняются основные признаки: боль в месте травмы, умеренное ограничение движений из-за боли, припухлость. Пальпаторно выявляют боль, иногда деформацию и крепитацию отломков. Отмечают положительный симптом осевой нагрузки. При активной и пассивной ротации предплечья головка лучевой кости не вращается.

360 ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ

Консервативное лечение

Лечение переломов без смещения состоит в обезболивании места повреждения и фиксации конечности циркулярной гипсовой повязкой от средины плеча до головок пястных костей. Положение предплечья зависит от уровня перелома. При переломах в верхней трети предплечье супинируют, в средней и нижней третях - устанавливают в среднее положение между супинацией и пронацией. Локтевому, лучезапястному и суставам пальцев придают функционально выгодное положе ние. Срок иммобилизации 7-8 нед.

При переломах со смещением отломков закрытое сопоставление производят рука ми или с помощью аппаратов с последующей иммобилизацией гипсовой повязкой.

Хирургическое лечение

При неудачной репозиции или по другим показаниям применяют хирургичес кое лечение. Фиксацию отломков можно выполнить внутрикостно, накостно или с помощью аппарата внешней фиксации. Срок иммобилизации конечности при переломах со смещением отломков, леченных консервативно или оперативно, составляет не менее 8-10 нед.

Приблизительный срок нетрудоспособности

При переломах без смещения труд разрешают через 9-10 нед. После переломов со смещением восстановление трудоспособности происходит через 10-12 нед.

ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПЕРЕЛОМЫ ЛОКТЕВОЙ КОСТИ КодпоМКБ-10

S52.2. Перелом тела [диафиза] локтевой кости.

Клиническая картина, диагностика

Изолированные переломы локтевой кости отличаются от других диафизарных переломов предплечья отсутствием ротационных смещений. Клинические прояв ления аналогичны перелому лучевой кости.

Виды консервативного и оперативного лечения и показания к ним такие же, как и при переломах лучевой кости. Единственное отличие: показана иммобилизация конечности в положении предплечья, среднем между супинацией и пронацией, независимо от уровня перелома локтевой кости.

Сроки иммобилизации и восстановления трудоспособности примерно те же, что и при переломе лучевой кости.

Переломовывихи костей предплечья

КОДПОМКБ-10

КЛАССИФИКАЦИЯ

Выделяют две разновидности переломовывихов костей предплечья: Монтеджа

и Галеацци. В первом случае происходит перелом локтевой кости в верхней трети

с вывихом головки лучевой кости. Во втором - перелом лучевой кости в нижней трети с вывихом головки локтевой кости.

ПЕРЕЛ0М0ВЫВИХ МОНТЕДЖА КодпоМКБ-10

S52.0. Перелом верхнего конца локтевой кости. S53.0. Вывих головки лучевой кости.

ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ |

Классификация

Различают сгибательный и разгибательный тип повреждения.

Этиология, механизм травмы

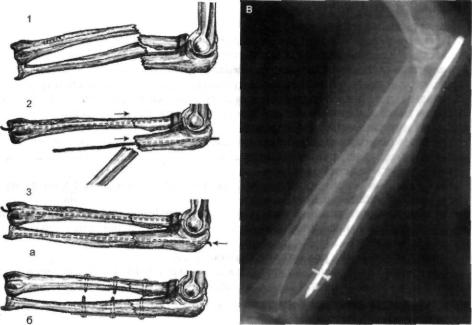

Разгибательный тип возникает при падении и ударе верхней третью предплечья о твёрдый предмет или же при ударе по этой области. Происходит перелом локте вой кости, а продолжение насилия ведёт к разрыву кольцевидной связки и вывиху головки лучевой кости (рис. 7-18).

Сгибательный тип повреждения возникает при нагрузке, приложенной преиму щественно к дистальному отделу предплечья и направленной с тыльной в ладон ную сторону и по продольной оси предплечья. Происходят перелом локтевой кости в средней трети со смещением отломков под углом, открытым в ладонную сторону, и вывих головки лучевой кости в тыльную сторону (см. рис. 7-18).

Клиническая картина и диагностика

Разгибательный тип. Боль в месте перелома и резкое нарушение функций локтевого сустава. Предплечье несколько укорочено, отёчно в верхней трети и в области локтевого сустава. Движения в локтевом суставе резко ограниченные, при попытке движений - боль и ощущение препятствия по передненаружной поверх ности сустава. Пальпаторно в этой зоне выявляют выпячивание. При ощупывании гребня локтевой кости в месте травмы определяют болезненность, деформацию, возможны патологическая подвижность и крепитация. На рентгенограмме выяв ляют вывих головки лучевой кости кпереди, перелом локтевой кости на границе верхней и средней третей с углообразным смещением. Угол открыт в тыльную сторону.

Рис. 7-18. Переломовывих Монтеджа: 1 - разгибательный тип; 2 - сгибатель ный тип, 3 - схемы его лечения.

362 ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ

Сгибательный тип. Нарушение взаимоотношений костей и определяет кли ническую картину повреждения: боль в области перелома и локтевого суста ва, который деформируется за счёт отёка и выстоящей кзади головки лучевой кости, умеренное ограничение функций из-за боли, укорочение предплечья. Рентгенологическая картина подтверждает диагноз.

Консервативное лечение

Консервативное лечение состоит из репозиции отломков и устранения вывиха. Манипуляцию выполняют под местной анестезией или общим обезболиванием вручную или же с помощью аппаратов для репозиции костей предплечья.

При разгибательном типе производят тракцию за кисть согнутого под пря мым углом и супинированного предплечья и сопоставляют отломки локтевой кости. Если репозиция удалась, то лучевая кость во многих случаях вправля ется самостоятельно. Если этого не случилось, вывих устраняют путём давле ния на головку лучевой кости и смещения её кзади.

При сгибательном типе также производят тракцию за кисть супинированного, но разогнутого предплечья. Надавливая пальцами с тыльной на ладонную поверхность предплечья, хирург сопоставляет отломки. Дальнейшие манипу ляции такие же, как и при разгибательном типе повреждения.

По завершении пособия накладывают циркулярную гипсовую повязку от верх ней трети плеча до головок пястных костей при сгибании в локтевом суставе под углом в 90°, супинации предплечья и функционально выгодном положении кисти на 6-8 нед. Затем приступают к восстановительному лечению, сохраняя съёмную лонгету ещё в течение 4-6 нед.

Хирургическое лечение

Оперативное лечение применяют в случае неудачи закрытых манипуляций. Наиболее частой причиной неудачных попыток репозиции и устранения вывиха бывает интерпозиция - внедрение мягких тканей между отломками или между сочленяющимися поверхностями.

Операция заключается в устранении интерпоната, вправлении головки лучевой кости и внутрикостном металлоостеосинтезе ретроградным способом локтевой кости. Для профилактики повторных вывихов сшивают или выполняют плас тику полоской аутофасции кольцевидной связки (см. рис. 7-18). Иногда, чтобы предупредить релюксацию, проводят через плечелучевой сустав спицу Киршнера, извлекают её через 2-3 нед. Другой способ удержания головки - пришпилить её короткой спицей к венечному отростку.

После операции конечность фиксируют гипсовой повязкой от верхней трети плеча до пястно-фаланговых сочленений на 6 нед, затем превращают её в съёмную

и сохраняют ещё в течение 4-6 нед.

В застарелых случаях переломовывиха Монтеджа проводят остеосинтез локте вой и резекцию головки лучевой кости.

Приблизительный срок нетрудоспособности

После консервативного лечения труд возможен через 12-16 нед. После хирурги ческого лечения восстановление трудоспособности происходит через 12-14 нед.

ПЕРЕЛОМОВЫВИХ ГАЛЕАЦЦИ

Код по МКБ-10

S52.5. Перелом нижнего конца лучевой кости.

Классификация

По механизму травмы и смещению отломков выделяют разгибательный и сги бательный типы повреждения.

ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ |

При разгибательном типе отломки лучевой кости смещены под углом, откры тым в тыльную сторону, а вывих головки локтевой кости происходит в ладон ную сторону.

Для сгибательного типа повреждения характерно смещение отломков лучевой кости под углом, открытым в ладонную сторону, а головка локтевой кости смещается в тыльную сторону.

Этиология, механизм травмы

Переломовывих Галеацци возможен от прямого и непрямого механизма трав мы, в результате происходит перелом лучевой кости в нижней трети и вывих голо вки локтевой кости.

Клиническая картина и диагностика

Диагноз ставят на основании механизма травмы, боли и нарушения функций лучезапястного сустава, углообразной деформации лучевой кости, болезненности при пальпации. Головка локтевой кости выстоит кнаружи и в тыльную или ладон ную сторону, подвижна. Перемещения её болезненны. Рентгенограмма подтверж дает диагноз и способствует определению типа повреждения.

Лечение может быть консервативным и оперативным.

Консервативное лечение

Консервативное лечение начинают с достаточного обезболивания одним из способов. Затем производят ручную или аппаратную репозицию перелома лучевой кости путём тракции за кисть в среднем между супинацией и пронацией положении предплечья. Смещения по ширине и под углом хирург устраняет руками. Вправить головку локтевой кости также не представляет никакого труда. Сложность заклю чается в том, что не всегда возможно удержать локтевую кость во вправленном положении. Если все же это удаётся, то в область головки локтевой кости кладут пелот, а конечность фиксируют гипсовой повязкой от верхней трети плеча до осно вания пальцев на 6-8 нед, а затем для активного физиотерапевтического лечения иммобилизацию превращают в съёмную и сохраняют ещё на 4-6 нед.

Хирургическое лечение

Если консервативные мероприятия не дают успеха, переходят к хирургическому лечению. Начинают с устойчивого остеосинтеза лучевой кости интрамедуллярным штифтом или пластинкой. Чтобы удержать головку локтевой кости, применя ют различные способы: пластику радиоульнарной связки, фиксацию её спицей Киршнера, фиксацию лучевой и одновременно локтевой костей с их сближением в аппарате Илизарова. Некоторые авторы в трудных случаях советуют резециро вать головку.

Объём и сроки иммобилизации такие же, как и при консервативном лечении. Следует помнить, что лечение переломовывихов всегда начинают с устране ния вывиха, а затем производят репозицию отломков. Это правило. Лечение же повреждений Монтеджа и Галеацци служат исключением, когда репозицию

выполняют первой и только потом устраняют вывих.

Существуют ещё две разновидности переломовывихов, описанные в литера туре, но не встретившиеся нам ни разу. Это переломовывих Мальгеня (перелом локтевого и венечного отростков и вывих предплечья кпереди) и переломовывих Эссекс-Лопрести - вывих головки лучевой кости (иногда с переломом), вывих головки локтевой кости, разрыв межкостной мембраны и смещение лучевой кости проксимально. Оба переломовывиха лечат оперативно.

Приблизительный срок нетрудоспособности

Трудоспособность восстанавливается через 11-13 нед.

364 ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ

Переломы лучевой кости в типичном месте

КОД ПО МКБ-10

S52.5. Перелом нижнего конца лучевой кости.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Переломы лучевой кости в типичном месте встречают очень часто, они состав ляют 12% всех повреждений костей скелета.

КЛАССИФИКАЦИЯ

В зависимости от механизма травмы различают разгибательный и сгибательный типы перелома, первый встречают значительно чаще.

ЭТИОЛОГИЯ, МЕХАНИЗМ ТРАВМЫ

Разгибательный перелом (экстензионный перелом Коллиса) бывает результатом непрямой травмы, падения на разогнутую в лучезапястном суставе руку, хотя воз можен и при прямом насилии. Смещение отломков при разгибательном переломе бывает типичным: центральный фрагмент смещается в ладонную сторону, перифе рический - в тыльную и лучевую. Между отломками образуется угол, открытый к тылу (рис. 7-19).

Сгибательный перелом (флексионный, перелом Смита) возникает при паде нии на кисть, согнутую в лучезапястном суставе, реже - от прямого механизма воздействия. Под действием механизма травмы и сокращения мышц перифе рический отломок смещается в ладонную и лучевую стороны, центральный - в тыльную. Между отломками образуется угол, открытый в ладонную сторону (рис. 7-20).

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

Пациента беспокоят боли и нарушение функций лучезапястного сустава.

Рис. 7-19. Смещение отломков при разгибательном переломе лучевой кости в типичном месте.

Статистика – вещь приблизительная, но интересная, позволяет понять некоторые моменты. Например, статистика говорит о том, что перелом предплечья – это одна из самых встречающихся травм среди нарушений целостности кости, ведь на нее приходится около четверти всех случаев в этой области.

Предплечье – это часть свободной верхней конечности, которая состоит из двух парных костных элементов – локтевой и лучевой кости. Каждый, посмотрев на свое плечо и рядом расположенные кости, согласится с тем, что предплечье – это продолжение плеча, а соединение происходит с помощью локтевого сустава. Продолжение самого предплечья – кисть, соединяемая с ним кистевым суставом.

На предплечье возложена важная роль в функционировании верхней конечности, у него сложное строение. Костные элементы предплечья формируют шесть суставов, поэтому их обладатель способен осуществлять рукой сложнейшие движения. Кроме того, кости предплечья – область прикрепления разных мышц кисти и пальцев. Именно поэтому травмам в этой области следует уделить много внимания.

Стоит отметить, что в соответствии с МКБ 10 такие травмы обозначены кодом S52. Однако есть разные виды таких повреждений и каждому из них присвоено свое значение. Каждая травма достойна серьезного внимания со стороны врачей. Очень важно правильно оказать первую помощь, осуществить транспортную иммобилизацию. Часто эта роль возложена на людей, которые находятся рядом. Им необходимо с помощью быстрой реакции, аккуратности и иммобилизации сделать так, чтобы перелом не стал тяжелее, а пациенту хуже.

Кстати, у детей повреждения в области предплечья возникают тоже часто. Дети травмируют руки в 2 раза чаще, чем другие конечности. Половина случаев травм скелета у детей происходят именно в области предплечья. Это вполне обоснованно, но причины – это отдельный разговор.

Стоит отметить, что кости детей имеют некоторые особенности. Дело в том, что в детских костных элементах может накапливаться больше важных микроэлементов по сравнению с взрослыми. Ткань, которая покрывает внешнюю костную часть, обладает хорошим кровоснабжением. Кроме того, у детей есть особенные районы формирования костной ткани. Из-за этого переломы в области предплечья у детей имеют свою специфику.

Причины

Повреждения предплечья происходит обычно из-за прямого воздействия сил, имеющих высокую энергию. Такие травмы случаются и у молодых и у пожилых, но чаще всего их можно наблюдать у спортсменов.

Другие обстоятельства, которые часто становятся причиной травм:

- катастрофы;

- боевые действия.

![]()

Перелом может вызвать ослабление кости остеомиелитом

Кости могут быть ослаблены некоторыми заболеваниями, например, опухолями и остеомиелитом. Если в организме не хватает кальция, кости также ослабляются. Эти факторы приводят к тому, что даже небольшое повреждение может вызвать перелом. У детей кости не очень сильные в силу возраста, также как и у пожилых людей.

Важно знать, что перелом предплечья может иметь разный характер. Один из факторов, которые определяют его, - место перелома. Важно определить зону повреждения, чтобы оказать первую помощь и провести транспортную иммобилизацию. Итак, можно выделить следующие основные места:

- перелом лучевой кости в типичном месте; в основном такой вид травмы встречается у пожилых людей в результате падения на руку, которая выпрямлена в локте, а упор при этом на ладонь;

- повреждение диафиза лучевой и локтевой кости (код перелома диафиза локтевой кости по МКБ 10 – S52.2, лучевой кости S52, а сочетанный перелом S52.4) - результат прямого удара;

- перелом шейки и головки лучевой кости – результат падения на выпрямленную руку;

- травма диафиза обеих костей – следствие удара в зону предплечья или падения на руку;

- перелом Монтеджа – результат удара по предплечью в согнутом состоянии, падения;

- перелом Галеацци – следствие сильного удара или падения на прямую руку;

- надлом венечного отростка – результат падения на локоть в согнутом состоянии;

- надлом локтевого отростка – следствие сильного удара в локтевую область, падения на локоть, резкого сокращения трицепса.

Существуют еще: сочетанный перелом нижних концов лучевой и локтевой кости (по МКБ 10 – S52.6), множественные переломы костей предплечья (по МКБ 10 – S52.7), перелом нижнего конца лучевой кости (по МКБ 10 – S52.5) и другие травмы.

Повреждения костей предплечья также могут быть изолированными, а также способны сочетаться с другими травмами. Чаще всего происходит смещение отломков, иногда бывают переломы без смещения, но редко. Также есть открытые и закрытые переломы.

Теперь необходимо рассмотреть симптомы обсуждаемых повреждений. Их очень важно знать, чтобы вовремя распознать травму, оказать первую помощь и провести транспортную иммобилизацию.

Симптомы

Любой вид перелома в области предплечья сопровождается следующими симптомами:

- отек;

- деформация;

- гематома;

- боль.

Но каждый тип имеет свои симптомы, которые позволяют предположительно поставить диагноз. Например, повреждение локтевого отростка характеризуется тем, что симптомы наблюдаются именно в этой области, но к ним еще присоединяется синюшность. Если человек не способен разогнуть предплечье, возможно, произошло смещение костных отломков.

Травмы шейки лучевой кости и ее головки сопровождаются одинаковыми симптомами: локализация боли ниже сустава локтя, ограниченность движений, усиление боли при вращении предплечья по направлению от тела. Если произошло диафизарное нарушение локтевой кости, то еще добавляется боль в процессе пальпации и при осевой нагрузке.

Если произошел такой же перелом, но с лучевой костью, наблюдается подвижность отломков при смещении, а также пострадавший не способен двигать предплечьем. Если произошел надлом диафиза двух костей, то заметно укорочение предплечья, а также его деформация, усиливается боль при осевой нагрузке и сдавливании предплечья даже вдали от травмированного места.

Благодаря таким симптомам можно определит место повреждения, и оказать первую помощь, провести транспортную иммобилизацию. Сделать это крайне важно, так как в некоторых случаях может нарушиться кровообращение. Выявить перелом у детей тоже несложно. Главным признаком является острая боль. Дети обычно не сдерживаются при ее выражении, поэтому, если боль имеется и она очень сильная, это станет известно. Остальные признаки у детей такие же.

Первая помощь

Как оказать первую помощь, если произошел перелом костей предплечья? Нужно понимать, что такие травмы могут быть опасны особенно тогда, когда являются открытыми, ведь в этом случае может наблюдаться кровопотеря, а также может произойти инфицирование.

Другая серьезная угроза – повреждение пучка нервных соединений, так как впоследствии это может стать причиной дисфункции руки. Именно поэтому при оказании первой медицинской помощи необходимо аккуратно осмотреть место травмы и при необходимости остановить кровотечение, обработать кожный покров дезинфицирующим средством.

Далее необходимо провести транспортную иммобилизацию. Что это такое? Транспортная иммобилизация – это создание неподвижности на период транспортировки пострадавшего в больницу. Суть иммобилизации заключается в фиксации руки в согнутом состоянии.

Варианты наложения шины при переломе предплечья

Сначала нужно закрепить район предплечья шиной. Фиксатором может быть предмет в форме доски. Перед тем, как наложить шину, необходимо обмотать ее бинтом. Можно и даже нужно дать пострадавшему обезболивающие средства, так как у него может развиться болевой шок. После оказания первой помощи и проведения транспортной иммобилизации в больнице будет проведена необходимая диагностика и врач назначит лечение.

Диагностика

Диагностика очень важна, чтобы поставить точный диагноз. Так как перелом может произойти в разных местах, может даже случиться перелом обеих костей предплечья, необходимо установить точную локализацию и характер смещения. Поэтому обязательно проводится рентгенологическое исследование, благодаря которому станут ясны все особенности перелома.

После постановки точного диагноза врач назначит лечение. Стоит отметить, что попытки самостоятельного лечение приведут к краху, а жертвовать своими здоровье ни в коем случае нельзя. Лучше всего довериться опытному врачу, так можно заметно снизить риск возникновения тяжелых патологий в будущем.

Лечение

Выбор способа лечение зависит от характера травмы, ее тяжести. Если кость треснула, однако, раскола не произошло, а смещение отломков не сильное, то лечение основано на обездвиживании и фиксации. При этом для фиксации применяется гипсовая лонгета. Она захватывает два сустава – запястный и плечевой. Нельзя, чтобы иммобилизация затрагивала в этом случае и пальцы, иначе возникнуть проблемы с кровоснабжением руки.

При переломе со смещением лечение основано на закрытой репозиции, то есть костные отломки сопоставляются руками врача, а затем производится фиксация одним из способов репозиции. Часто для этого используются спицы Киршнера.

Оперативное вмешательство осуществляется в следующем случае:

- нарушена целостность суставной сумки;

- отломки сместились на расстояние более трех миллиметров;

- кость раздробилась на множество отломков;

- кости срослись неправильно из-за неэффективной репозиции.

Используя местный или общий наркоз, врач сопоставляет отломки или вправляет сустав. Суставные повреждения всегда считаются более сложными, поэтому лечатся с помощью операции, также как и в случае с множественным оскольчатым переломом. В последнем случае поврежденное место очищается от мелких костных фрагментов, после чего проводится сопоставление и фиксация отломков с помощью аппарат Илизарова. Открытая репозиция может быть основана на использовании разных металлических фиксаторов.

Независимо от того, происходят такие переломы у взрослых или детей, необходимо отнестись к ним со всей серьезностью. Важен не только период лечения, но и реабилитации, когда рука постепенно привыкает к обычным действиям. Нужно следовать всем советам врача, чтобы не возникло тяжелых осложнений, ведь речь идет об активном и самостоятельном образе жизни.

Очень распространенной проблемой в области травматологии является перелом костей предплечья. По МКБ кодировка таких травм имеет свое разделение. Особенности разных видов повреждений и методы их лечения стоит рассмотреть более подробно.

Для начала следует подробнее ознакомиться с анатомическим строением этой области. Рука человека в зоне предплечья разделяется на 2 основные части: локтевая и лучевая кость. Перелом левого предплечья код МКБ может сопровождаться повреждением одной или сразу обеих из них.

Также отдельно выделяют тело, верхнюю и нижнюю часть обеих костей. На локтевой присутствуют венечный и локтевой отростки, на лучевой – шиповидный. В нижней части формируется лучезапястный сустав, а проксимальной – локтевой.

Виды повреждений

Если подразумевается перелом предплечья, код по МКБ для него – S52. Существует отдельная классификация травм этой зоны.

Можно выделить такие их виды с соответствующей кодировкой:

| Вид травмы и фото | Медицинская кодировка |

| Закрытый перелом предплечья, код по МКБ 10:

|

К основной кодировке добавляется цифра 0 |

| Открытый

|

К основной кодировке добавляется цифра 1 |

| Перелом обеих костей предплечья, код МКБ:

|

Для диафизов – S52.4

Для нижних концов – S52.6 |

| Верхний конец локтевой кости | S52.0 |

| Верхний конец лучевой кости

|

S52.1 |

| Тело локтевой кости

|

S52.2 |

| Тело лучевой кости

|

S52.3 |

| Нижний конец лучевой кости

|

S52.5 |

| Нижний конец или головка локтевой кости | S52.8 |

| Множественные переломы, за исключением нижних концов и диафизов

|

S52.7 |

| Неуточненные

|

S52.9 |

Перелом предплечья со смещением по МКБ 10 и без также выделяются добавлением 0 или 1 к основному коду в установленном порядке цифр.

Причины травмы

Спровоцировать перелом костей предплечья (код МКБ 10 S52) могут разнообразные факторы. Чаще всего это травматические повреждения, хотя не исключается и патологическая природа нарушения целостности костной ткани.

Такое возможно при развитии заболеваний, влияющих на усвоение кальция и нарушение структуры кости. Чаще всего это онкология, остеопороз, остеомиелит.

Среди причин травматической природы стоит выделить такие:

- падение;

- аварии;

- сдавление кости;

- неудачная ротация;

- сильный удар по руке;

- спортивная травма;

- подъем слишком большого веса;

- нарушение техники безопасности на работе;

- огнестрельное ранение.

Чаще всего от переломов страдают дети и пожилые люди. Однако, если для молодого организма такая травма не несет особой угрозы, так как она быстро заживает, для старшего поколения она может стать серьезной проблемы в связи с худшим протеканием регенеративных процессов.

Очень часто переломы предплечья встречаются у спортсменов и людей, увлекающихся активным отдыхом (велосипед, альпинизм, ролики). Большой процент травм приходится на время активного летнего отдыха и зимний период, когда появляется лед.

Симптомы и признаки

Распознать перелом левого предплечья по МКБ 10 может только специалист. Тем не менее, можно самостоятельно выявить наиболее характерные симптомы травмы. Именно их активное проявление является поводом для немедленного обращения в травматологию.

Признаки перелома предплечья выражаются в следующем:

- сильная боль, особенно при попытке прощупать руку, напрячь или совершить ею какое-либо движение;

- припухлость в месте возможного перелома;

- появление гематомы;

- онемение;

- невозможность нормально пошевелить пальцами;

- ограничение подвижности локтевого или лучезапястного сустава;

- изменение формы конечности;

- кровотечение и просматривание обломков кости при открытой ране.

Ни в коем случае нельзя терпеть боль и полагаться на то, что это лишь ушиб и все само собой скоро пройдет. В некоторых случаях симптомы ушиба и перелома действительно схожи, но при серьезных травмах промедление может привести к ряду осложнений.

Первая помощь и диагностика

В любом случае важно как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

Для того чтобы до момента оказания профессиональной помощи не нанести вред пострадавшему, необходимо усвоить такие правила:

- не пытайтесь вправить кость самостоятельно;

- ограничьте любые движения рукой;

- при наличии сильного кровотечения необходимо наложить жгут выше раны;

- при сильной боли рекомендуется принять (или уколоть) обезболивающее;

- приложите что-нибудь холодное к поврежденному месту.

- зафиксируйте руку с помощью шины или просто примотайте ее к телу в согнутом положении.

Дальнейший осмотр должен проводить профильный врач. Диагностика заключается не только в физикальном обследовании, но и проведении специальных мероприятий.

Основным из них является рентгенография, так как на снимке отчетливо видны дефекты костной ткани. Для более точного изучения структуры кости назначается томография.

Способы иммобилизации

Очень важно правильно зафиксировать поврежденную конечность, чтобы ослабить проявление болевого симптома и не допустить смещения отдельных фрагментов. Перелом костей предплечья (код по МКБ 10 S52) предусматривает фиксацию руки в области лучезапястного и локтевого сустава, в зависимости от локализации места повреждения.

При трещинах диафиза достаточно эластичной повязки. Полноценные переломы требуют наложения гипса. Охватывается зона от пальцев кисти, с сохранением их подвижности, до локтя. Иногда гипсуется и локтевой сустав, для чего рука должна находиться в согнутом положении.

Для удобства предусмотрено использование специальных поддерживающих повязок и сумок. Их цена невысока, и они существенно удобнее отреза бинта, так как не пережимают руку и равномерно поддерживают ее по всей длине предплечья. В продаже имеются мягкие тканевые модели и более жесткие, на подобие ортезов.

При наличии смещения в некоторых случаях требуется дополнительная фиксация кости. Для этого используют спицы Киршнера, разнообразные скобы и пластины. Последние устанавливаются посредством проведения полноценной операции.

Методы лечения

Методика лечения подобных повреждений схожа с другими видами переломов. Трудность заключается лишь в том, что травмированная конечность создает неудобства в повседневной жизни. К тому же человек рефлекторно пытается задействовать ее, например, при переодевании, в быту и т. д.

Если имеется неосложненный закрытый перелом предплечья (МКБ 10 S52.0), зачастую достаточно консервативного лечения. Основное его направление – соблюдение режима и прием медикаментов.

На начальных этапах необходимо максимально ограничить движения рукой и исключить нагрузку на нее. Для облегчения боли могут быть назначены анальгетики. Дополнительно рекомендуется принимать препараты кальция для ускорения сращивания кости.

Чтобы оказать положительное влияние на процессы регенерации тканей и формирования правильной остеоидной мозоли, в дальнейшем врач назначает физиопроцедуры: электрофорез, магнитотерапию и т. д.

В домашних условиях также можно воспользоваться некоторыми народными рецептами. Так, при переломах полезно употреблять толченую яичную скорлупу, пить отвары зверобоя, хвоща, ромашки и принимать внутрь мумие. Также полезно делать компрессы с глиной, окопником и живокостом.

Хирургическое вмешательство

В отдельных случаях травмы предплечья требуют хирургического вмешательства. Показаниями к проведению операции могут стать:

- наличие крупных отломков, требующих выполнения хирургической репозиции;

- осколчатый перелом;

- существенные смещения фрагментов кости;

- повреждения сустава.

Если имеется перелом обеих костей предплечья по МКБ, повышается вероятность необходимости оперативного вмешательства. Рука может оказаться деформированной, а неправильное сращение костей чревато не только визуальным дефектом, но и нарушением функционирования.

Для соединения смещенных отломков проводится их репозиция и последующий остеосинтез. Для восстановления локтевой кости применяют разнообразные фиксаторы из медицинских сплавов: стержни, специальные гвозди и т. д. Лучевая кость соединяется с помощью пластин. Менее травматичным методом для мягких тканей является установка спиц Киршнера.

Реабилитация

Для полноценного выздоровления может потребоваться от 1 до 3 месяцев, в зависимости от возраста пациента, крепости организма и степени сложности травмы. После 2 — 3 недель в некоторых случаях уже можно снимать гипс, но для предотвращения осложнений важно соблюдать определенные правила в реабилитационном периоде, который может занять несколько месяцев.

Инструкция по восстановлению после перелома предплечья:

- Не перегружайте руку . Большие нагрузки будут противопоказаны еще несколько месяцев, увеличивать их нужно постепенно, разрабатывая поврежденную конечность с помощью специальных упражнений.

- Питайтесь полноценно . Полезная еда, богатая минералами и витаминами, укрепит ваш организм и ускорит заживление повреждений.

- Посещайте физиопроцедуры . Продолжайте прохождение курса до полного восстановления костной ткани.

- Выполняйте ЛФК . Простые упражнения и постепенно увеличивающаяся нагрузка помогут вернуть мышцам тонус, бережно восстановить эластичность и крепость связкам. Начинайте с простых сгибаний-разгибаний и вращений, затем добавляйте постепенно вес.

- Используйте лекарства . Для улучшения питания тканей и их скорой регенерации применяются специальные мази. При повреждениях сустава рекомендуется применять хондопротекторы.

Больше полезной информации по теме вы можете узнать, посмотрев видео в этой статье.

В статье рассмотрим варианты переломов лучевой кости, каждый из которых имеет свой персональный код по МКБ 10 (международная классификация болезней). Каждый из возможных типов перелома имеет свои особенности возникновения, а именно механизмы травмы, субъективные и объективные изменения, а также методы их лечения.

Перелом лучевой кости код по МКБ 10 имеет разный в зависимости от своего вида. Все переломы данной области классифицируются по отношению к их локализации или механизму нанесения травмирующего фактора.

Данный вид перелома один из наиболее часто встречающихся среди травм «луча» у пациентов, поступающих в приемное отделение. Его особенностью является место линии перелома, она располагается примерно на 2.5 см выше от лучезапястного сустава.

Итак:

- . Поперечное направление линии перелома несколько выше запястья отличается смещением дистального фрагмента кости кзади. Чаще всего встречается у пожилых людей, особенно у женщин в постменопаузальном периоде за счет развившегося и прогрессирующего со временем остеопороза.

Важно! Частота травм дистальной части лучевой кости у женщин старше 50 лет составляет от 12% до 52.7%, когда в этом же возрасте среди мужской части населения частота переломов данной области не превышает цифру в 6.2%, о чем говорит значительное снижение плотности костной ткани у женщин после наступления менопаузы.

Для того чтоб «заработать» такой вид травмы, достаточно упасть на вытянутую руку, разогнутую в лучезапястном суставе. При этом в момент перелома дистальный фрагмент кости смещается кзади, отклоняется и укорачивается.

Такое движение отломков обуславливает характерный для данного перелома объективный признак – вид руки на подобие «обеденной вилки», возникший из-за изогнутой кзади тыльной поверхности предплечья в области лучезапястного сустава (ЛЗС). Субъективно пациенты ощущают боль и повышенную местную чувствительность в месте перелома.

- . В противовес перелому Коллеса существует его зеркальный аналог. Под словом «зеркальный» подразумевается точная копия перелома, но с движением отломков в противоположную сторону.

При переломе Смита дистальный фрагмент сдвинут кпереди. Образуется подобного вида травма, наоборот, при падении на тыл руки. Объективный признак, а именно деформация руки обратная Коллесу, и имеет название «садовая лопата» из-за своей формы.

Внимание! Интересно, что перелом дистального метаэпифиза лучевой кости по МКБ имеет единый код – S52.5 как для перелома по типу Коллеса, так и по типу Смита.

Терапевтическая тактика

При выставлении диагноза перелом лучевой кости по МКБ 10 S52.5 лечение напрямую зависит от одного фактора – наличия или отсутствия смещения отломков. Ввиду того, что при переломах Коллеса и Смита смещение имеет место быть, то определяется в первую очередь степень того, насколько сдвинулись относительно нормальной оси костные фрагменты.

При незначительном смещении или без такового отдается предпочтение консервативной тактике ведения с наложением шины на тыльную поверхность кисти и руки для фиксации фрагментов. В дальнейшем через пару дней производится гипсование поврежденной конечности.

Внимание! Циркулярное гипсование не проводится обычно в первое время из-за отека, который может значительно увеличиться в течение первых суток после перелома.

Наличие смещения априори требует проведения анестезии, которая обычно является местной или региональной. Врач-ортопед проводит ручную тракцию за кисть по длине лучевой кости, что позволяет восстановить правильную ось предплечья.

Иногда требуется надавливание на дистальный фрагмент кости для его вставления на свое место. Подробно данная процедура показана в видео в этой статье.

После такой манипуляции проводится контроль при помощи рентгенографии для определения положения костных фрагментов, и фиксация при помощи гипсовой лангеты. Для профилактики отека пациенту с диагнозом перелом лучевой кости код по МКБ S52.5 дается совет при возможности удерживать верхнюю конечность в вертикальном положении.

Комбинированное повреждение

В понятие комбинированного повреждения лучевой кости входит сочетание ее перелома с другим типом травмы, например вывихом. Примером такой травмы может служить перелом Бартона – перелом внутрисуставной дистальной части лучевой кости, сочетающийся с вывихом в ЛЗС.

Лучезапястный сустав, находящийся в состоянии разгибания и пронации, плюс сильный удар о тыльную поверхность суставной щели становится виновником такого повреждения. История болезни перелом лучевой кости по типу Бартона отличается от Смита и Коллеса именно наличием вывиха в суставе, который определяется как клинически, так и радиологически.

Консервативное лечение возможно в случае полноценного восстановления правильной оси, однако в некоторых случаях требует перехода к оперативному вмешательству – закрытой фиксации.

| Рентгенограмма и вариант перелома | Описание повреждения |

|

|

На рентгенограмме определяется внесуставной перелом лучевой кости в ее нижней трети вблизи ЛЗС, имеющий поперечную направленность; |

|

|

Место перелома совпадает с таковым при переломе Смита, однако в отличие от последнего, в данном случае отмечается отклонение костного фрагмента в тыльную сторону; |

|

|

На представленной рентгенограмме обращает на себя внимание место перелома, а именно внутрисуставная часть лучевой кости, сочетающаяся с вывихом в данном сочленении. |

Другим примером комбинированной травмы предплечья с вовлечением в процесс лучевой кости является перелома Галеацци. Он характеризуется переломом лучевой кости в ее нижней трети, сочетающейся с вывихом этой же кости из лучезапястного сустава.

Существует характерный клинический признак, по которому можно заподозрить наличие перелома Галеацци. Его появление связано с нестабильностью лучелоктевого сочленения, при котором при надавливании на область лучевой кости возникает признак «клавиши рояля».

Внимание! Всегда нужно обращать внимание на клинику, с которой поступает пациент, так как цена объективных признаков в некоторых случаях превышает дополнительные методы лечения.

Целью лечения пациента с подобным перелом является восстановление длины и целостности кости, а также стабильности в поврежденном суставе. Потому наиболее эффективным методом является открытая оперативная редукция, в процессе которой накладывается компрессионная плата на поверхность лучевой кости.

Важно! В случае если возник неправильно сросшийся перелом лучевой кости по МКБ 10 записывается под номером М84.

Переломы лучевой кости в других локализациях

Как утверждалось ранее, в зависимости от места повреждения различают разные виды переломов. В дополнении к перелому лучевой кости в типичном месте, возникающий вблизи ЛЗС, существует также перелом головки лучевой кости по МКБ 10 код S52.1, который является внутрисуставным, так как данная часть кости является анатомической и функциональной единицей локтевого сочленения.

Не смотря на изолированность травмы, это не мешает данному перелому быть сложным. Его лечение отличается в зависимости от прохождения линии перелома и наличию или отсутствию осколков.

Таким образом, лечение травмы перелом головки лучевой кости код по МКБ S52.1 в подавляющем большинстве является оперативным. Консервативное ведение больного возможно лишь в случае краевого перелома без какого-либо движения отломков, что бывает редко.

Нежелательные осложнения

Все осложнения подразделяются на ранние и поздние, в зависимости от срока их возникновения после формирования перелома:

- синдром запястного канала (англ., carpal tunnel syndrome);

- неправильное срастание костных отломков;

- лучево-локтевое несоответствие.

В первом случае чрезмерный отек приводит к сдавлению извне срединного нерва, вызывая характерную симптоматику при данном синдроме. К жалобам пациента относится боль, онемение, покалывания и чувство жжения в пальцах кисти, которые получают сенсорную иннервацию от данного нерва, а именно большой, указательный, средний и внутренняя поверхность безымянного пальца.

Полнота и красочность симптоматики различается в зависимости от уровня компрессии срединного нерва (англ., median nerve), а также степенью сдавления. Специфическим признаком данного синдрома является значительное ухудшение симптоматики ночью, и улучшение днем, сопровождающееся необходимостью предания вынужденного положения руке.

В таком случае история болезни по травматологии перелом лучевой кости будет дополнен сформировавшимся осложнением – синдромом запястного канала с указанием срока его появления и степени выраженности.

Неполное сращение, в свою очередь, может привести к деформации предплечья, однако у детей младше 10 лет подобного вида осложнение не вызывает особых затруднений, так оно зачастую самостоятельно редуцируется из-за постоянного роста кости.

Важно! В случае наличия перелома, он должен быть в обязательном порядке уточнен в соответствие со своим специфичным шрифтом в МКБ 10 консолидированный перелом лучевой кости может быть записан только при подтверждении наличия образовавшейся костной мозоли. Такие правила записи любого заболевания или травмы в историю болезни пациента.

Лучево-локтевое несоответствие подразумевает под собой несоразмерность длин лучевой и локтевой кости, которая может возникнуть в случае повреждения эпифиза лучевой кости во время травмы и ее преждевременного срастания. Такая проблема касается только детей.

Однако во взрослой группе населения подобного вида патология также может иметь место быть в случае значительного укорочения длины лучевой кости по сравнению с локтевой костью.

Для предупреждения развития какого-либо из осложнений необходима полноценная работа не только врача с пациентом, но и пациента с доктором. Выполнение всех предписаний должно интересовать не лечащего врача, а скорее самого больного, так как этого зависит эффективность проводимой терапии. Инструкция к упражнениям, составленная в индивидуальном порядке физиотерапевтом, должна выполняться в полном объеме пациентом.

Человеческий организм – это целостная структура, состоящая из взаимосвязанных между собой систем, которые и обеспечивают жизнедеятельность. Любое нарушение в работе любого органа влечет за собой определенные последствия. Рассмотрим подробнее, нарушения целостности костной ткани, основные симптомы и методы лечения. Речь пойдет о переломе предплечья, код по мкб 10 S 52.

Прежде всего определим, что данный участок человеческого скелета состоит из локтевой и лучевой кости, которые соединяются между собой межкостной мембраной. В результате травмы, может быть нарушена целостность как одной из названных костей, так и обеих. Перелом предплечья, в котором пострадали оба участка относится к разряду тяжелых травм. Существуют следующие виды переломов:

- открытый, с разрывом мягких тканей;

- закрытый, без разрыва кожи;

- со смещением, когда нарушается расположении сломанной кости относительно друг друга.

Согласно мкб 10, в зависимости от расположения травмы, ей присвоен определенный код. В этом же справочнике можно найти описание травмы, ее причины, основные симптомы и методы лечения.

Перелом костей предплечья в мкб 10, имеет специфические названия, в зависимости от месторасположения травмы, которым присвоен свой индивидуальный код.

Общие симптомы перелома, которые характерны при таких травмах, это:

- при нарушении целостности обеих костей (код S4 по мкб 10) возникает острая боль, отечность мягких тканей и гематомы на поврежденных участках. В случае перелома со смещением кости, визуально определяется изменение в строении предплечья. При попытке подвигать рукой можно услышать хруст сломанных костей. Движения при данной травме достаточно ограничены;

- при одиночных переломах (по мкб 10 это код S5, S52.00, S52.01, S52.10, S52.11) боль более терпима, а отечность тканей значительно ниже. Движение обломков поврежденной кости затруднено, благодаря тому, что вторая кость целая;

- довольно часто наблюдается явление, когда при переломе одной кости, происходит вывих суставного конца другой;

- нижний перелом лучевой кости (код S50, S 52.51 по мкб 10) сопровождается резкой болью, отдающей в кисть. Нижняя часть руки отекает и синеет, если произошло смещение, то наблюдается изменение в строении кисти. При данной травме двигательная активность пальцев полностью ограничивается, что не отражается на локтевом суставе. Если же расположение поврежденных костей относительно друг друга не нарушается, то диагностировать перелом визуально невозможно, для этого следует обратится в поликлинику и пройти обследование (рентген);

- в случае открытых переломов, ко всем вышеперечисленным симптомам добавляются кровотечение, повреждение мягких тканей, наличие кусочков кости в открытой ране. Согласно мкб 10, такие переломы имеют следующий код S01, S52.11, S52.21, S52.30, S52.41, S52.51, S52.61, S52.71, S52.81, S52.91.

Первая помощь при переломе

При любой травме, важно правильно и своевременно оказать первую помощь. При открытом переломе, следует остановить кровь, для этого накладывают жгут выше раны. Затем следует иммобилизация руки во всех суставах. Это делается для того, чтобы куски разломанной кости не повредили окружающие мягкие ткани. В качестве подручных средств используют платок, кусок ткани на котором фиксируют локтевой и плечевой суставы. В области кисти накладывается шина, также из подручных средств. Главное помнить, что первая помощь должна быть оказано профессионально. Также при травме нужно свести к минимуму болезненные симптомы и постараться снять отек. Для этого используют холод в виде компрессов (лед, мороженные продукты, холодная вода и т.д.). После оказания первой помощи и наложении шины для иммобилизации травмы, следует немедленно вызвать врача или же самостоятельно привезти пострадавшего в больницу.

Лечение и реабилитация предплечья после перелома

В поликлинике, доктор, изучив внешние симптомы, для подтверждения диагноза, а если перелом со смещением, то и для выяснения того, где находятся обломки пострадавшей кости проводит дополнительные обследования с помощью рентгена и мрт, а уж потом назначает лечение. В зависимости от вида травмы и степени ее тяжести, восстановление кости проводится либо консервативно, либо с помощью хирургического вмешательства. В среднем на лечение перелома уходит около двух месяцев, а затем предстоит длительный реабилитационный период. Также отметим, что кости и ткани у ребенка срастаются намного быстрее, чем у людей старшего возраста.

В поликлинике, доктор, изучив внешние симптомы, для подтверждения диагноза, а если перелом со смещением, то и для выяснения того, где находятся обломки пострадавшей кости проводит дополнительные обследования с помощью рентгена и мрт, а уж потом назначает лечение. В зависимости от вида травмы и степени ее тяжести, восстановление кости проводится либо консервативно, либо с помощью хирургического вмешательства. В среднем на лечение перелома уходит около двух месяцев, а затем предстоит длительный реабилитационный период. Также отметим, что кости и ткани у ребенка срастаются намного быстрее, чем у людей старшего возраста.

Лечение любого перелома проводится путем наложения шины или гипса (зависит от тяжести травмы). Если пострадали обе кости предплечья (код международной классификации болезней S 52.4), то гипс накладывают от средней трети плеча до «косточки» на кисти. При смещении и вывихах, на начальном этапе восстанавливают структуру (вправляют), а уж затем помещают пострадавшую конечность в гипс. Полная иммобилизация длиться от 5 до 10 недель. При тяжелых травмах проводят оперативное лечение, хирург восстанавливает целостность кости, можно сказать, собирает по частям и фиксирует ее с помощью специальных титановых пластин и стержней, затем восстанавливает мягкие ткани. Иммобилизация занимает минимум два месяца.

При типичном переломе, наиболее характерном для ребенка, наложение гипса предусматривает свободу для пальцев. Если травму сопровождает вывих, то его вправляют под местным наркозом. Гипсовая иммобилизация проводится в течении шести недель.

Если во время лечения были установлены пластины, то в последующие шесть – восемнадцать месяцев, их следует удалить. Данная процедура требует оперативного вмешательства и проводится под общим наркозом.

После заживления и снятия шины или гипса, требуется определенное время для восстановление пострадавшей конечности. Длительная иммобилизация часто приводит к тому, что мышцы утрачивают свою эластичность, нарушается кровообращение, появляются отеки, нарушена двигательная функция. Чтобы устранить данные симптомы у взрослого человека или ребенка, необходимо запастись терпением и строго выполнять рекомендации доктора. Прежде всего проводят лечение с помощью электрофореза с калием и кальцием. Второй важный момент – это специальная гимнастика. В индивидуальном порядке ее назначают уже после наложения шины или гипса, где-то на четвертый или пятый день. Дней через десять нужно начинать понемногу атонически напрягать мышцы. После того, как полная иммобилизация была завершена, назначают восстановительное лечение:

- специальные массажи;

- наложение парафиновых и грязевых аппликаций;

- магнитотерапия;

- «жемчужные» и солевые ванны;

- лечебная гимнастика.

Солевые ванны можно приготовить самостоятельно в домашних условиях. Они первая помощь при отеках после снятия гипса. Принимают их по двадцать минут перед сном. Уходит тяжесть и боль.

Касаемо лечебной гимнастики после окончания иммобилизации, то следует следовать рекомендациям инструктора, дабы повторно не навредить еще не окрепшим костям. При травме предплечья, используют вращательные движения. Локтевой сустав разрабатывают с помощью обычной детской машинки, которую катаю по ровной поверхности, лучше всего если это будет стол. Также выполняют «замок». Для этого заводят руки за голову и смыкают в замок, постепенно поднимая их вверх ладонями. Через три недели, после снятия шины (гипса), можно постепенно увеличивать нагрузку. Для этого используют гантели или обычные пластиковые бутылки с водой. С таким грузом (1.5-2 кг) делают сгибание и разгибание рук в локтевом суставе.

Для укрепления лучезапястного сустава используют достаточно простые упражнения:

- сжимание кисти в кулак, жим экспандера;

- круговые движения;

- наклоны кисти вправо и влево;

- закручивание крышки с пластиковой бутылки и т.п.

Длительная иммобилизация приводит к нарушению кровообращения. Поэтому реабилитация должна устранить эту проблему. Лечебный массаж в первые дни после снятия шины или гипса должен охватывать только лишь мышцы плеча и спины, это позволит восстановить кровообращение на должном уровне и насытить клетки кислородом. И только через месяц, можно начинать делать легкие массажные движения на поврежденной руке.

Весь восстановительный период и в течении следующего года не рекомендуется перенагружать травмированную руку. Запрещено поднимать тяжести больше трех килограмм.